苏辙介绍是了解北宋文学史的重要环节,作为"唐宋八大家"之一,苏辙与其兄苏轼并称"二苏",在中国文学史上占有重要地位。本文将全面介绍苏辙的生平经历、文学成就、政治生涯以及与兄长苏轼的深厚感情,为读者展现这位北宋文学大家的完整形象。

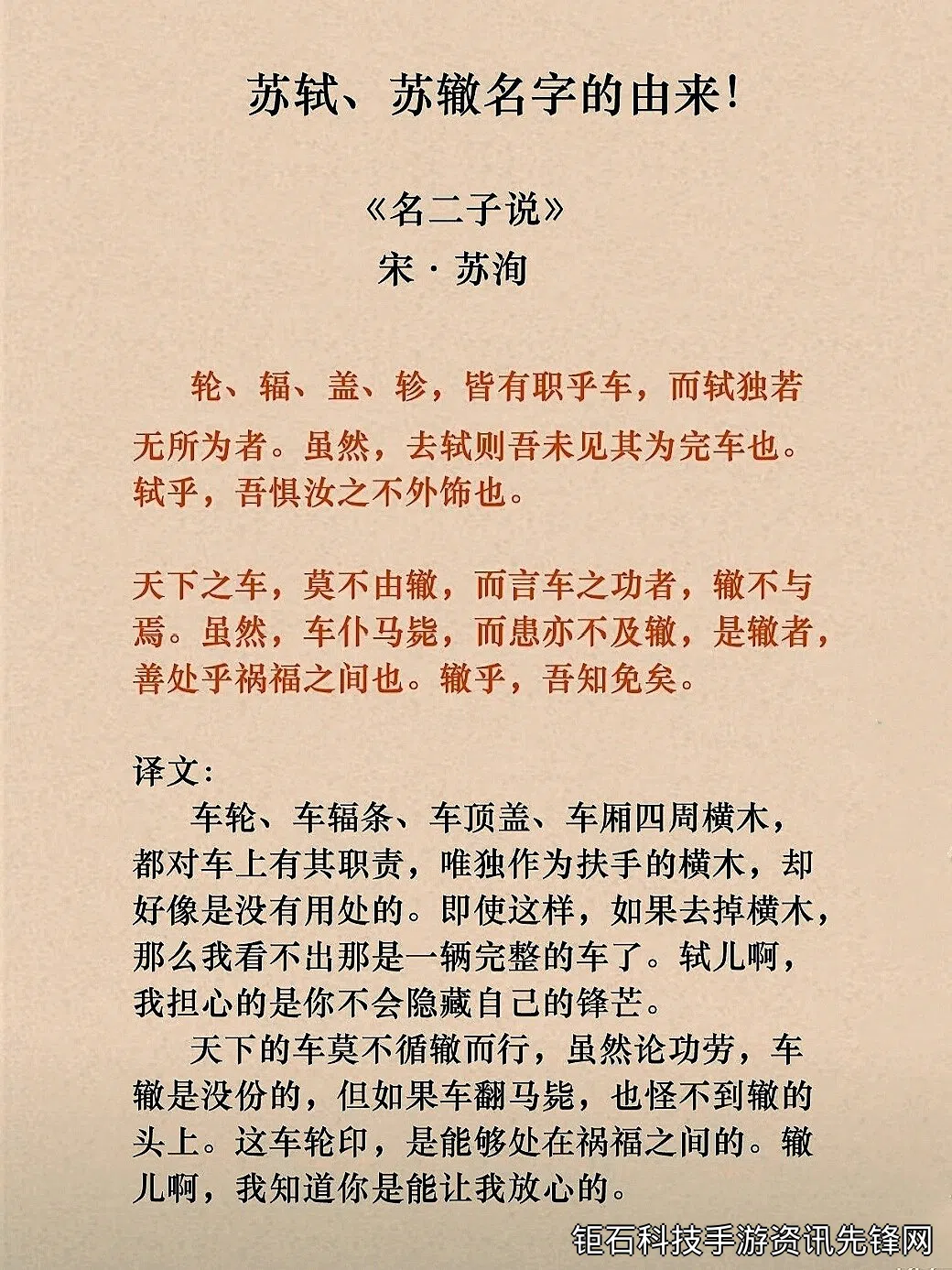

苏辙,字子由,一字同叔,号颍滨遗老,北宋眉州眉山(今属四川)人。他生于宋仁宗宝元二年(1039年),卒于宋徽宗政和二年(1112年),享年74岁。苏辙与兄长苏轼、父亲苏洵并称"三苏",都位列"唐宋八大家",成为中国文学史上少见的文学世家。

在文学创作方面,苏辙最擅长散文写作,其文章以策论见长,风格淳厚朴实、含蓄深沉,与苏轼的豪放风格形成鲜明对比。苏辙的政论文逻辑严密,说理透彻,如《六国论》《三国论》等,都体现了其深厚的史学修养和独特的政治见解。他的记叙文也颇具特色,《黄州快哉亭记》就是其中代表作品。

苏辙的政治生涯颇为坎坷。他于嘉祐二年(1057年)与苏轼同科登进士第,初授渑池县主簿,未赴任。后因反对王安石变法,多次被贬。元丰二年(1079年),受"乌台诗案"牵连,被贬监筠州盐酒税。哲宗即位后,历任户部侍郎、吏部尚书、翰林学士等职。绍圣年间(1094-1098年)新党重新得势,又被贬至雷州、循州等地。徽宗即位后才得以北归。

苏辙在史学方面也有卓越成就,他所著《古史》60卷,记载了从远古到秦统一前的历史。这部史书以《史记》为基础,参酌其他史籍,考订异同,是北宋重要的私修史书之一,体现了苏辙独特的史学观点和严谨的治史态度。

在诗词创作上,苏辙虽不如其兄苏轼成就卓著,但也有不少佳作。他的诗风质朴自然,较少用典,善于通过平实的语言表达深沉的情感。如《怀渑池寄子瞻兄》《次韵子瞻闻不赴商幕》等诗作,都体现了兄弟间深厚的感情。

苏辙与苏轼的兄弟情谊堪称中国文学史上的佳话。两人不仅在文学上相互影响,在生活中也相互扶持。在苏轼遭遇"乌台诗案"时,苏辙上书请求以自己的官职为兄长赎罪。两人常有诗词唱和,书信往来频繁,这种真挚的兄弟之情在他们的作品中得到了充分体现。

晚年的苏辙退居许州颍滨,自号"颍滨遗老",专心著述。他的《栾城集》是研究其思想与文学的重要资料。苏辙的散文风格对后世影响深远,特别是明清两代的古文家多推崇其文章,认为其文风正大平和,深得儒家经典之精髓。

苏辙的教育思想也值得关注。他重视家庭教育,对子女教育非常严格。他的儿子苏迟、苏适、苏逊等都有文名,继承了他的文学才能。苏辙认为读书应当明理,强调学以致用,反对空谈性理,这种实用主义的教育观在当时颇具先进性。

作为政治家,苏辙的思想倾向于保守,反对王安石激进的政治改革。他认为变法应当循序渐进,重视民生实际,反对不顾实际情况的激进变革。他的政治观点多体现在奏议和政论文中,如《论台谏封事留中不行状》《论西事状》等,都反映了他稳健的政治态度。

苏辙的文学创作技巧值得现代人学习。他的文章结构严谨,论证有力,语言简洁而不失文采。在《上枢密韩太尉书》中,他提出"文者气之所形"的观点,强调作家个人修养对文学创作的重要性。这种重视作家内在