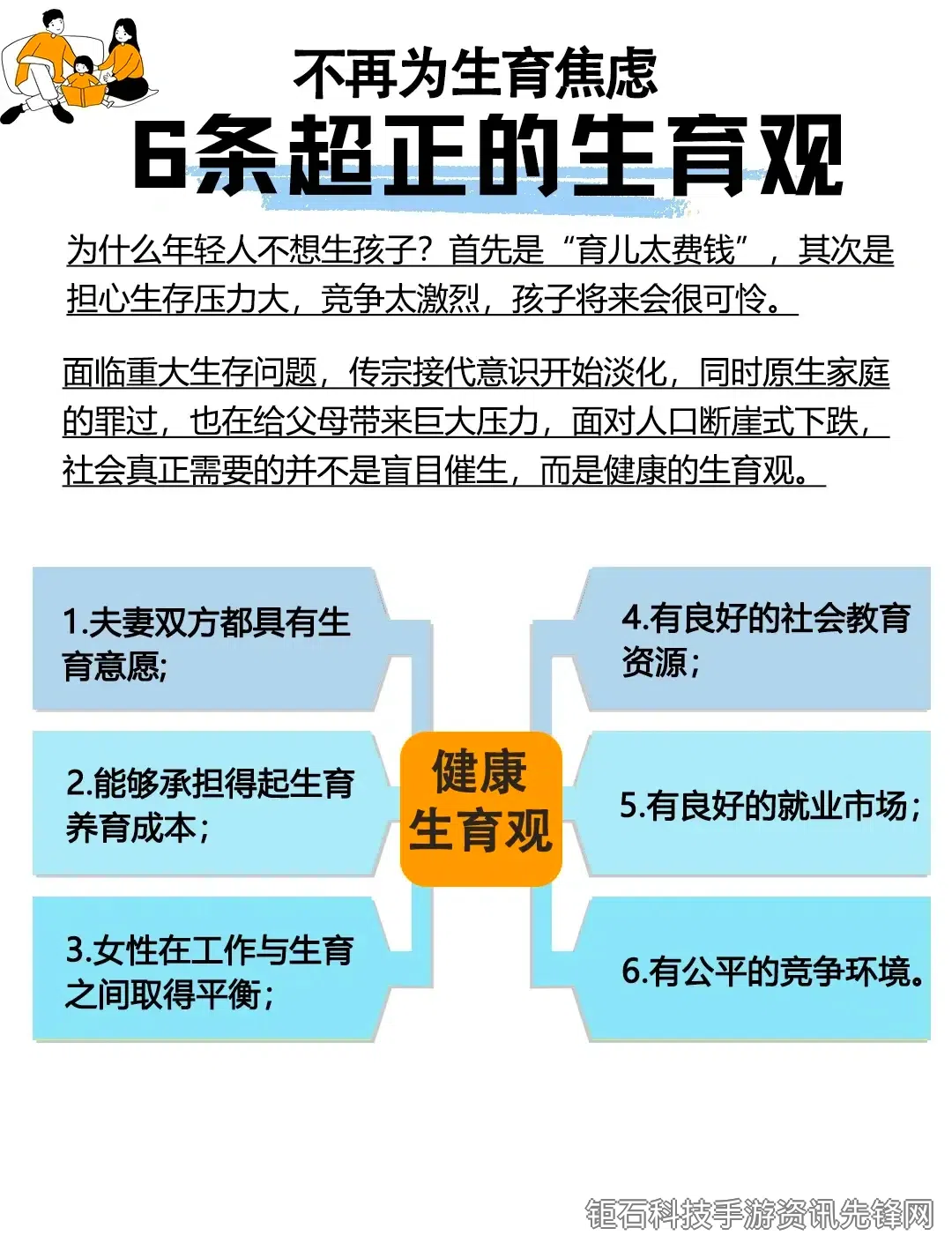

当代人生计划生育怎么选择已成为都市青年必须面对的重要课题。在快速变迁的社会环境中,科学规划生育时间不仅关系到家庭幸福指数,更直接影响个人职业发展轨迹与经济安全边际。本文将从生育年龄评估、经济基础建设和家庭发展战略三个维度,为您提供系统化的决策框架。

生育时间的选择首先需要建立在科学的生理评估基础上。女性最佳生育年龄窗口期(23-32岁)与卵子质量曲线呈现显著相关性,这个阶段的受孕成功率和胎儿健康指标都处于理想状态。建议有计划生育的夫妇在25-28岁进行首次孕前检查,通过AMH值检测准确评估卵巢储备功能。男性生育能力虽然持续时间较长,但35岁后精子DNA碎片率会明显上升,可能增加流产风险和后代先天疾病概率。

经济准备是当代人生育决策的关键考量因素。根据家庭经济状况制定分阶段的生育预算十分必要,这包括孕期医疗支出、产后护理费用以及0-3岁婴幼儿养育成本。建议建立专门生育储蓄账户,按当地平均水平预留至少15-20万元基础资金。一线城市双职工家庭可考虑采用"333"财务规划原则:将家庭月收入的30%用于育儿储备、30%维持现有生活品质、30%继续职业发展投入。

职场发展周期与生育计划的协调需要精细规划。女性职业上升关键期(28-35岁)往往与最佳生育期重叠,建议参考"阶梯式生育"策略:在某个职业阶段取得阶段性成果后(如晋升后1年或重大项目完成后),安排6-8个月的生育调适期。科技行业从业者可重点关注企业提供的冻卵福利政策,互联网大厂员工则可利用弹性工作制实现工作-育儿平衡。

住房条件对生育质量的影响不容忽视。根据儿童成长空间需求标准,理想的首胎生育住房应满足人均不低于15㎡的活动空间,且最好具备独立的儿童房规划。正在存首付的年轻夫妇,可考虑"先郊区后城区"的梯度购房策略,或选择具有优质学区资源的二手房作为过渡性住房解决方案。

心理建设是经常被忽视的重要环节。建议准父母参加正规机构的育儿心理课程,系统了解产后情绪管理方法和亲子依恋关系建立技巧。可通过"周末育儿实习"方式,定期协助亲友照顾婴幼儿,实际体验育儿日常事务。夫妻双方应提前3-6个月进行角色分工讨论,建立科学的家务分配矩阵和育儿值班制度。

社会保障资源的充分利用能显著降低生育压力。详细了解当地生育保险报销政策、新生儿医疗保险办理流程以及普惠性托育机构分布情况。部分城市推出的"育儿补贴"和"延长产假"新政值得重点关注,如深圳的3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除政策,可为双职工家庭每年节省个税支出约4000元。

多胎生育决策需要更复杂的考量体系。二胎间隔时间建议控制在3-5年,这样既能保证母亲身体充分恢复,又能形成适度的兄弟姐妹年龄差。评估指标应包括:家庭收入能否支撑翻倍的育儿成本、主要照料者(特别是老人)的身体状况、现有住房的扩展可能性等。可建立"二胎决策树"模型,当同时满足经济储备达标、住房可改造、老人健康等核心条件时,再启动二胎计划。

特殊职业群体的生育规划需个性化定制。医护人员可采用"错峰生育"策略,避开流感季和疫情高发期;教师群体可以充分利用寒暑假的天然优势;频繁出差人士则需要提前6-8个月调整工作节奏。自由职业者建议建立"生育风险基金",金额不低于12个月的基本生活开支,以应对收入波动风险。

当代科技为生育规划提供了新工具。生育力评估APP可以定期跟踪生理指标变化,智能算法能预测最佳受孕时间窗口。基因检测服务能筛查200多种遗传病风险,辅助生育决策。线上问诊平台让孕前咨询更加便捷,部分三甲医院还开通了远程孕产指导服务。

总结来看,科学的当代人生计划生育决策应建立多维度评估体系,综合考虑生理时钟、经济基础、职业发展、住房条件、心理准备等关键要素。建议采用"