陪读妈妈为高考奖励拼尽全力,值不值?这个问题如同一个充满挑战的角色扮演游戏,让无数中国家庭陷入深思。在这场教育"大逃杀"中,母亲们化身"陪练NPC",投入时间、金钱和情感,只为帮助孩子赢得高考这场终极Boss战后的稀有装备——名校录取通知书和承诺的奖励。

现代教育竞技场上,陪读妈妈现象已成为一个独特的文化符号。这些妈妈们放弃工作机会、社交生活和个人时间,全身心投入到孩子的备考过程中。她们像是游戏中的辅助角色,为孩子提供补血道具(营养餐)、增益buff(心理疏导)和经验加成(补习班),只求在高考这个最终关卡获得完美通关。

从经济学角度看,陪读妈妈的高考奖励机制像是一场高风险投资。家长们投入的不仅是直接的教育成本,还包括机会成本——妈妈们放弃的职业发展机会和社会价值创造。这种投资的回报率很难量化,因为教育成果具有滞后性和不可预测性,就像开盲盒一样充满变数。

有趣的是,这种陪读文化催生了一系列教育衍生产业链。从学区房租赁到高考保姆,从营养配餐到心理辅导,形成了一个完整的"备考经济"生态圈。陪读妈妈们成为了这个生态圈中的核心消费者,她们的消费决策直接影响着相关产业的发展方向。

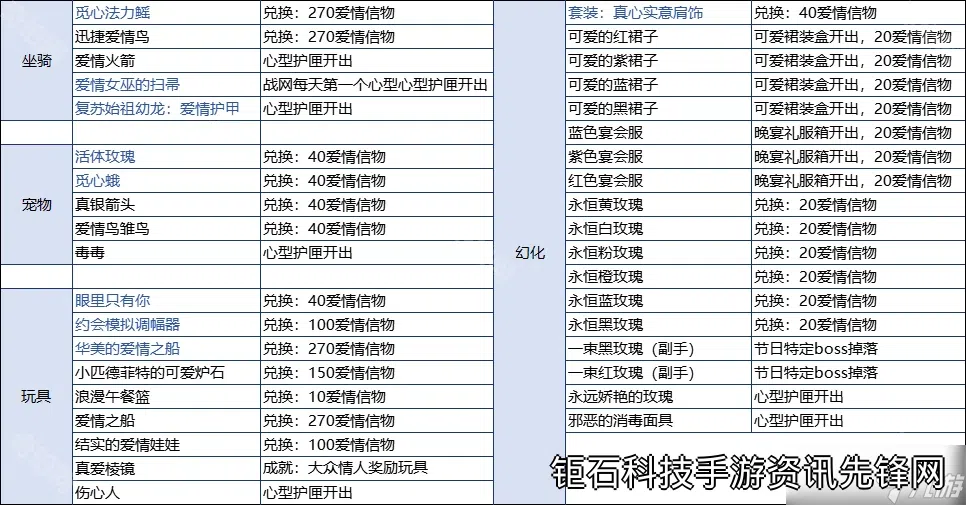

从游戏化视角分析,高考奖励机制实际上是一种成就系统的外在表现。完成任务(考上理想大学)→获得奖励(电子产品、旅游等)→解锁新关卡(大学生活)。这种机制在一定程度上确实能激发孩子的学习动力,就如同游戏中的任务奖励能够促使玩家持续游玩一样。

然而,过度依赖外在奖励机制可能削弱内在动机。心理学研究表明,当外在奖励过大时,人们从事某项活动的内在兴趣反而会降低。这就好比一个原本热爱游戏的玩家,如果突然被告知玩游戏能获得巨额奖金,反而可能失去游戏本身的乐趣。

陪读妈妈的付出还涉及到代际公平问题。当妈妈们把所有资源都倾斜到一个孩子身上,往往会引发家庭其他成员的需求被忽视。这种"全服资源集中到一个角色"的做法,虽然短期内可能提升战力,但长期来看可能破坏家庭生态平衡。

从亲子关系维度看,过度陪读可能影响孩子的独立性培养。如同游戏中的新手保护机制,过度呵护会让玩家失去面对挑战的能力。当这些孩子在大学突然失去"陪练NPC"的支持,可能会遭遇严重的适应障碍,影响后续发展。

值得注意的是,陪读文化存在着明显的地区差异。在高考竞争激烈的省份,陪读现象更为普遍,形成了一种独特的"备考亚文化"。这种文化氛围又反过来强化了陪读行为,造成了一种群体性内卷现象,就像游戏中玩家之间的军备竞赛。

从性别视角分析,陪读妈妈现象也反映了传统文化对母亲角色的期待。社会默认母亲应该承担主要的教育责任,这种刻板印象限制了女性的职业发展空间。在现代社会,是时候重新思考这种分工模式的合理性了。

游戏化思维或许能为这个难题提供新思路。如果将学习过程设计成有趣的探索之旅而非痛苦的任务,如果能用内在成就感取代外在物质奖励,如果能建立更科学的教育评价体系,陪读妈妈们或许不必如此辛苦,孩子们也能获得更健康的发展。

从长远来看,教育的真正价值不在于一场考试的胜负,而在于培养终身学习的能力和健全的人格。陪读妈妈们的付出固然可贵,但更需要思考的是如何建立更科学、更可持续的教育支持系统,让孩子在适度引导下自主成长。

最后,值不值得这个问题没有标准答案。每个家庭的情况不同,就像每个玩家的游戏风格各异。重要的是在陪伴过程中保持理性,避免过度投入造成家庭关系的失衡,让孩子在关爱而非压力中成长,这才是教育的真谛。

综上所述,陪读妈妈为高考奖励拼尽全力的现象是中国式教育的特殊产物,蕴含着深厚的文化因素和社会心理。在肯定母爱的同时,我们也应该反思教育评价体系的局限性,寻求更健康的教育方式。毕竟,人生不是一场限时副本,而是一个开放世界的探索之旅,每个孩子都值得拥有属于自己的游戏攻略。