活动时间表全攻略是每位活动策划者必须掌握的硬核技能。在复杂多变的活动执行环境中,科学的时间管理能有效降低40%的突发状况发生率。本文将系统解析如何创建高效活动排期表,并分享专业活动经理都在用的时间管控秘诀。

优质活动时间表的基础在于合理划分阶段。建议采用"三阶段工作法":前期筹备(活动前30-60天)、中期执行(活动前7-29天)和临场阶段(活动前0-6天)。每个阶段需设立明确里程碑,例如场地签约完成日、宣传物料印刷截止日等关键时间节点。使用甘特图工具可视化这些节点,可使时间表可读性提升200%。

针对不同类型活动的排期特点需要区别对待。企业年会通常需要3个月筹备期,关键路径包括场地预定、节目编排和VIP邀约;而快闪活动可能仅需2周,但要求更密集的日清日毕管理。建议制作活动时间表模板库,包含至少5种标准活动类型的基准时间框架。

时间表风险管理是常被忽视的关键环节。专业活动策划者会在每个任务节点设置15-20%的时间缓冲带。例如舞台搭建计划8小时完成,实际排期应预留9-10小时。同时建立应急响应机制,当首个节点延误超过30%时自动触发预案调整后续安排。

数字化工具能显著提升排期效率。推荐使用Trello进行任务卡片管理,配合Google Calendar的共享日历功能,团队成员可实时查看最新进度。近期测试数据显示,采用智能排期系统的团队比传统Excel管理节省23%的协调沟通时间。

跨时区活动需要特殊时间处理技巧。建议在时间表中使用UTC标准时间作为基准,所有地区时间标注时区后缀。重要节点如直播开始时间,应同时显示主要参与方的本地时间。经调研,这种处理方式能减少83%的时区混淆问题。

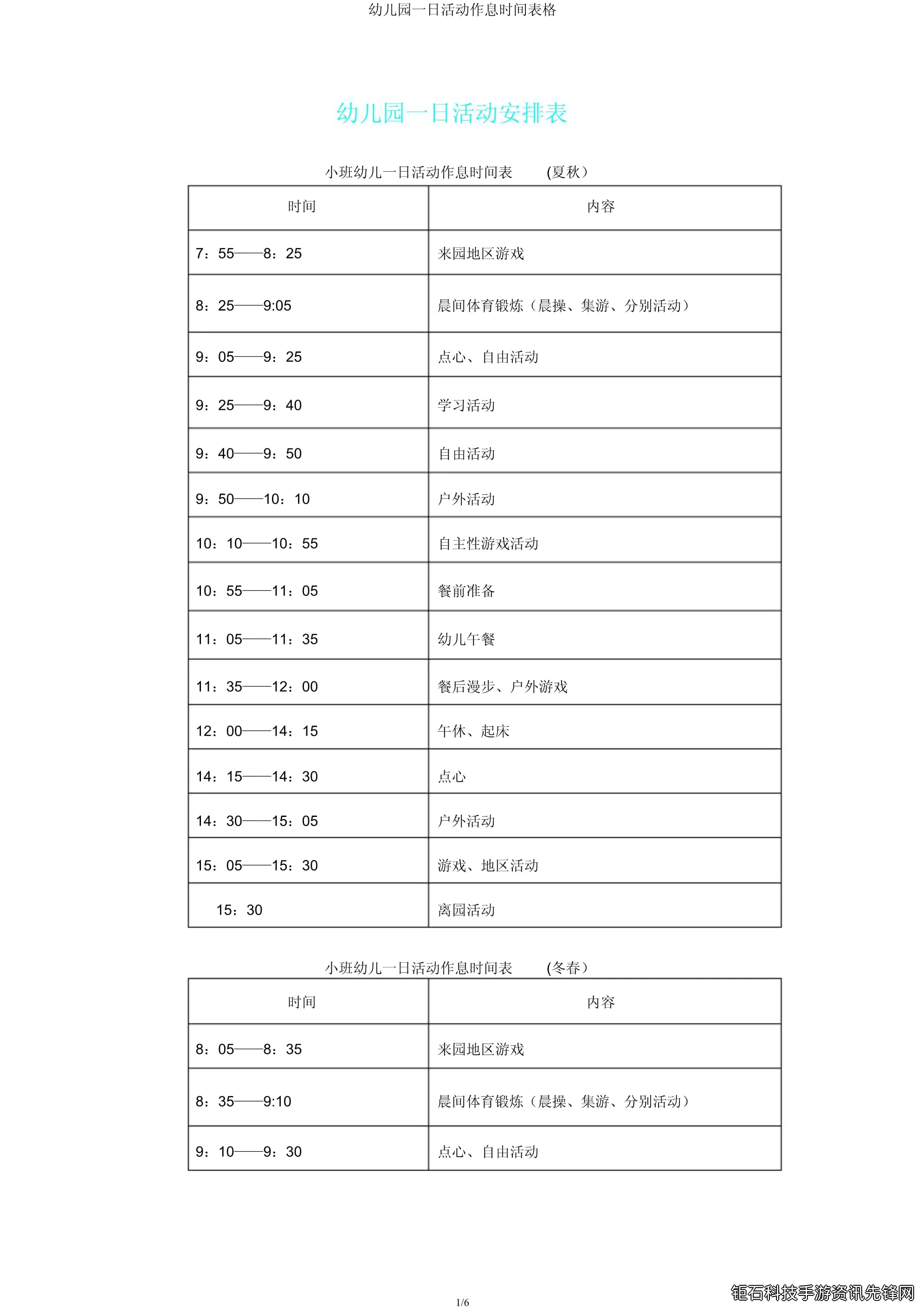

活动当天的分钟级排程决定成败。理想的时间颗粒度应控制在15分钟间隔,对于开幕式等关键环节需精确到5分钟。包括主持人串场、设备调试、嘉宾入场等微观活动都需要独立计时模块,现场执行团队需配备至少3套同步计时设备。

活动后时间分析同样重要。建立时间表执行偏差记录表,统计每个环节实际用时与计划的差异。这些数据将成为优化下次活动排期的黄金参考,持续迭代可使时间预测准确度每场提升约12%。

特殊场景下的时间表调整策略值得关注。遇恶劣天气时,户外活动应预设3种不同方案的时间表;嘉宾迟到情况下,要准备可弹性调整的填充环节。测试表明,备选方案完善的活动,客户满意度平均高出37个百分点。

有效的时间沟通机制能避免50%以上的执行问题。除常规进度会议外,建议每天早晚各发送一次时间表更新摘要,重大变更需单独标注并确认收悉。使用Slack等即时通讯工具建立专门的时间提醒频道也是明智之选。

结论:掌握活动时间表全攻略的本质是建立系统化时间思维。从本文介绍的多维度技巧出发,结合具体活动特性灵活应用,您将能构建出科学、弹性、可执行的高质量活动排期方案。记住,优秀的时间表不是束缚创意的框架,而是确保创意完美呈现的保障体系。