玄奘介绍是中国佛教史上最伟大的求法僧之一,他不仅是杰出的佛经翻译家,更以其坚韧不拔的西行精神闻名于世。作为唐朝著名的佛学家、旅行家和翻译家,玄奘的贡献超越了宗教范畴,成为中外文化交流的重要桥梁。本篇文章将详细介绍玄奘的生平事迹、西行历程及其历史意义,为读者展现一个立体全面的玄奘形象。

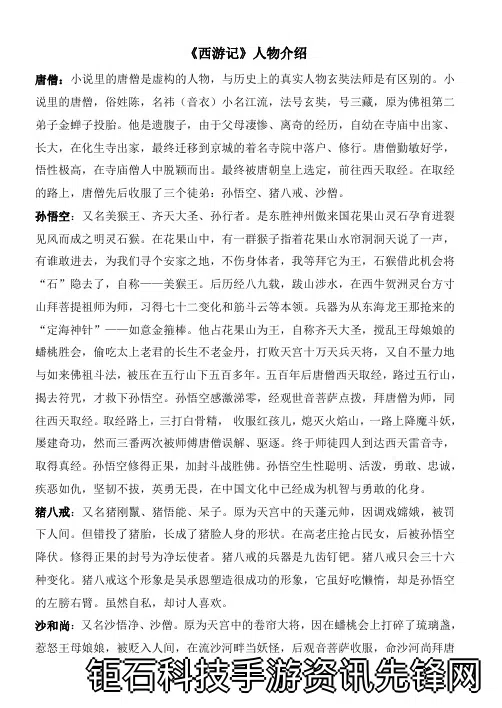

玄奘本名陈祎,俗家姓陈,生于公元602年的河南缑氏县。他自幼聪慧过人,十三岁便出家为僧,法号玄奘。在修习佛法的过程中,玄奘深感当时佛教经典译本存在诸多不足,这成为他决心西行求法的直接动因。想要了解玄奘西行取经的真实故事,就必须认识到当时中国佛教经典翻译的困境与玄奘追求真理的坚定信念。

公元629年,玄奘开始了他的传奇西行之旅。他不顾朝廷禁令,独自一人踏上前往天竺的艰难道路。在玄奘西域求法路线中,他先后经过河西走廊、新疆地区、中亚各国,最终抵达佛教发源地印度。这段长达17年、跋涉五万余里的旅程充满了常人难以想象的艰险与挑战,充分展现了玄奘不畏艰险的精神品质。

玄奘在印度最重要的停留地是那烂陀寺,这座当时世界上最著名的佛教大学。在那里,玄奘师从戒贤法师学习瑜伽师地论等大乘佛教经典,并因其卓越的学识和辩才获得"大乘天"的尊称。玄奘在那烂陀寺的学习经历,为后来他翻译佛经奠定了坚实的理论基础。

公元645年,玄奘带着657部梵文佛经回到长安,受到唐太宗的热烈欢迎。此后,玄奘专注于佛经翻译工作,在长安大慈恩寺建立了中国历史上第一个系统化的佛经翻译机构。玄奘翻译的佛经特点是准确、忠实于原文且文辞优美,其中最具代表性的是《大般若波罗蜜多经》六百卷等巨著。

玄奘的翻译方法对中国佛经翻译史产生了革命性影响。他提出了著名的"五不翻"原则,即在特定情况下保持梵文原词不翻译。这种严谨的治学态度使得玄奘译本成为后世研究佛教思想的重要依据。想要深入研究玄奘译经特点,就必须了解他严谨的学术态度和跨文化的语言能力。

除了翻译工作,玄奘还著有《大唐西域记》十二卷,这部作品详细记录了中亚和印度的地理、历史、文化等情况,成为研究古代亚洲历史不可或缺的重要文献。玄奘不仅是一位佛教大师,更是一位伟大的文化使者和地理学家。

玄奘精神的核心在于对真理的执着追求和克服困难的勇气。在现代社会,这种精神依然具有重要的启迪意义。无论是学术研究还是个人成长,都需要玄奘那样不畏艰险、持之以恒的品质。想要学习玄奘的成功之道,关键在于培养坚定的信念和踏实的态度。

从历史影响来看,玄奘的贡献不仅限于佛教领域。他促进了中国与印度、中亚各国的文化交流,丰富了中国的哲学思想和文学艺术。即使在今天,玄奘西行的故事依然激励着无数人勇敢追求理想,跨越文化障碍。

玄奘晚年主要从事佛经翻译和教育事业,培养了大批僧才。公元664年,这位伟大的求法僧在长安圆寂,享年62岁。唐高宗为其举行了隆重的葬礼,并专门修建了玄奘塔以示纪念。

在结论部分,我们可以这样总结:玄奘的一生是追寻真理、传播智慧的伟大历程。他的西行求法不仅为中国佛教带来了纯粹的教义,也为后世留下了宝贵的精神财富。玄奘介绍告诉我们,真正的成就来自于坚定的信念和不懈的努力。在今天这个全球化时代,玄奘跨文化交流的典范意义更加凸显,他的精神将继续激励人们追求知识、超越自我。